- マツバギクの耐寒性について理解できる

- マツバギクの冬越しが自分でできる

- マツバギクに耐寒性を理解し冬の越し方がわかる

- マツバギクの冬の越し方や冬の水やりができるようになる

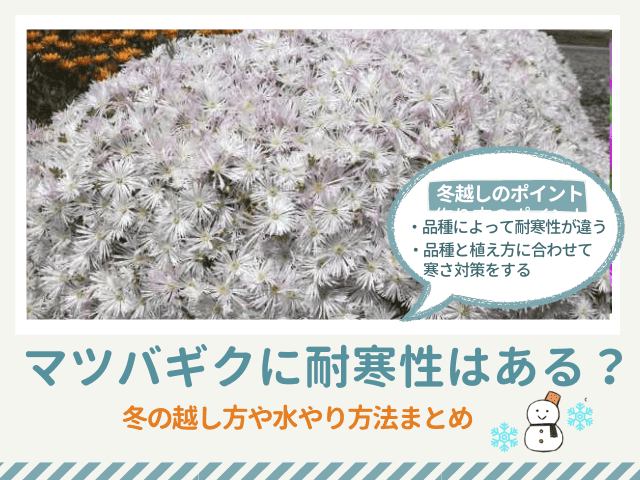

マツバギクは多肉質の葉が特徴で、グランドカバーなど屋外で育てることが多い植物です。一般的に多肉植物は、冬は室内で管理をするイメージがありますが、多肉質のマツバギクはどうなのでしょうか?どのように冬越しをしたらいいのか、初心者だと心配になりますよね。

こちらの記事ではマツバギクの耐寒性、冬の越し方や水やり方法をまとめて解説します。

マツバギクの耐寒性

「マツバギクの耐寒性」と一言で言っても、どの種類かによって耐寒性が変わってくるので、調べる必要があります。

実は、マツバギクの分類は専門家でも明確に分けるのが難しい、曖昧なところがあるのですが、

- ランプランツス属

- デロスペルマ属

の2種類に分けることができます。それぞれどのような特徴があるのか見てみましょう。

ランプランツス属の耐寒性

ランプランツス属のマツバギクは、主に春に咲く種類で、大きくなると草丈50cmほどに生長する低木です。耐寒性はやや弱く、-5℃以下で枯れる可能性があります。

このランプランツス属こそが、本来の「マツバギク」と言われているそうです。「金鳥菊(オレンジムーン)」や「紫宝(しほう)」「姫マツバギク」などの園芸品種があります。

冬越しがやや難しいですが、花色も豊富でかわいらしいので、ぜひチャレンジしてほしい品種です。

デロスペルマ属の耐寒性

一方、デロスペルマ属のマツバギクは、別名「耐寒性マツバギク」とも呼ばれ、寒さに強いのが特徴。 -25℃まで耐えると言われているので、日本のほとんどの地域で、地植えで冬越し可能です。

デロスペルマ属のマツバギクには、濃いピンク色の「麗晃(れいこう)」や、ニュアンスカラーの「ラベンダー・アイス」、鮮やかな赤の「レッドマウンテン」などの品種があります。

マツバギクの冬の越し方

マツバギクの耐寒性は分かりましたが、具体的にはどのように冬越しをしたらよいのでしょうか。

こちらでは「ランプランツス属」と「デロスペルマ属」に分けて、更に「鉢植え」「地植え」別に冬の寒さ対策を紹介します。

ランプランツス属(鉢植え)の冬の越し方

寒さに弱いランプランツス属のマツバギクも、鉢植えならお住まいの地域の気温に合わせて移動できるので、育てやすくなります。

耐寒性は-5℃と言われているので、0℃以下になる前に対処することをおすすめします。寒冷地では秋になったら、暖地では初冬になったら、日の当たる明るい室内に取り込みましょう。

ランプランツス属(地植え)の冬の越し方

ランプランツス属の地植えでは、冬越しには少しコツがいります。0℃以下にならない暖地では、地植えでも越冬可能ですが、日光をさまたげない白い不織布などで防寒するとよいでしょう。

寒冷地では、秋になったら鉢にあげて日の当たる室内で越冬。春になったらまた地植えにして成長させます。

デロスペルマ属(鉢植え)の冬の越し方

デロスペルマ属は耐寒性があるので、鉢植えを屋外で育てていても、冬に枯れることは滅多にありません。

気になるようなら鉢植えの利便性を生かして、軒下など霜が当たらないような場所に移動すると安心ですね。日陰にならないよう、よく日の当たる場所で管理してください。

デロスペルマ属(地植え)の冬の越し方

デロスペルマ属なら地植えで冬越ししても問題ありません。ただし北海道など‐20℃以下になる地域では注意が必要です。

白い不織布などでマルチングをして防寒します。寒さで一時的に発育が止まりますが、春になったらまた成長して新芽が萌え出すので、心配しないでくださいね。

マツバギクの冬の水やり頻度

初めてマツバギクを育てる場合、冬越し中の水やりはどのくらい必要なのか見当もつきませんよね。

こちらでは「地植えの場合」と「鉢植えの場合」に分けてマツバギクの冬の水やり頻度を見てみましょう。

地植えの場合

地植えのマツバギクは、たまに降雨があれば水やりする必要は一切ありません。特に冬季は、地面に吸いきれなかった水分が残ると、夜間に根が凍って傷んでしまう可能性があります。

春~秋の生長期よりもさらに少なめを意識してください。水はやらなくても十分育ちます。

鉢植えの場合

鉢植えのマツバギクは、鉢の材質や用土の種類によっても水はけの具合が違ってきます。日々よく観察して、程よいタイミングで水やりするのがベスト。

ごく普通の培養土なら週に1~2回ほどで十分です。夜まで水が残らないように、良く晴れた暖かい午前中に水やりしてくださいね。

まとめ

マツバギクの耐寒性を種類別に解説し、冬の越し方や水やり方法をまとめてみました。

「ランプランツス属」と「デロスペルマ属」では、耐寒性に違いがあり、冬越しの仕方は多少変わることが分かりました。

乾燥気味を好むのはどちらも一緒で、冬は特に過度の水やりを避け、根を凍らせないように注意してくださいね。上手に冬越しさせて、春の新芽を楽しみに待ちましょう。